「釜石鉱山」について

釜石鉱山の歴史

釜石鉱山の歴史

History

江戸時代から始まり、明治・大正・昭和と日本の製鉄の発展とともに歩んできた釜石鉱山。

良質な鉄鉱石を産出する釜石鉱山は、「鉄の町」釜石を、そして日本の製鉄を百年以上に亘り支えてまいりました。

1857年(安政4年)

鉄鉱石に恵まれた甲子(かっし)村(むら)大橋(現在の釜石市大橋地区)に南部藩士大島(おおしま)高任(たかとう)によって、洋式高炉が作られ、日本で初めて鉄鉱石製錬に成功。我が国の近代製鉄の発祥とともに本格的な鉱山開発が始まる。

事務所前記念碑

近代製鉄の父・ 大島高任

1874年(明治7年)

明治政府により官営製鉄所となる。(後、明治16年に官営製鉄所閉鎖)

1876年(明治9年)

鉱山と釜石市を結ぶため、日本で3番目となる鉄道、釜石鉄道が起工される。

1885年(明治18年)

実業家、田中長兵衛が民営企業として再興に着手。

娘婿の横山久太郎と共に苦難の末、明治19年出銑(しゅせん)に成功。

同20年釜石鉱山田中製鉄所を創立。

1924年(大正13年)

三井鉱山株式会社の資本となり、釜石鉱山株式会社となる。

1934年(昭和9年)

戦時体制下で製鉄合同により釜石鉱山(株)、官営八幡製鉄所、輪西製鉄(株)、三菱製鉄(株)、富士製鋼(株)、九州製鋼(株)が合同し日本製鐵(株)が発足、釜石製鐵所となる。

鉱山は分離され、三井鉱山(株)の資本下の釜石鉱山(株)釜石鉱業所大橋採鉱所となる。

1939年(昭和14年)

日本製鐵(株)より分離独立して日鉄鉱業(株)が創立。

同年5月、日鉄鉱業(株)釜石鉱業所となる。

1950年(昭和25年)

新山坑で銅鉱床を発見。

S24頃 坑内採掘風景

1952年(昭和27年)

銅の選鉱場も作られ、鉄・銅併産体制が確立する。

※最盛期には3000人近くの人々が働いていました。

S20年代大橋社宅

1979年(昭和54年)

釜石鉱業所が日鉄鉱業(株)100%出資の釜石鉱山(株)に引き継がれる。

1988年(昭和63年)

事業転換を目的に、鉄・銅の残鉱整理と新規事業創出の新体制へ移行。

動燃原位置試験の受託事業開始。

1989年(平成1年)

鉱泉水(仙人秘水)の製造を開始する。

1992年(平成4年)

銅の採掘を終了する。

1993年(平成5年)

大規模な鉄鉱石の採掘を終了する。

新鉱山・鉱泉水・地下空洞跡地利用の事業を展開する。

※現在でも年間約100トンの生産販売を行なっています。

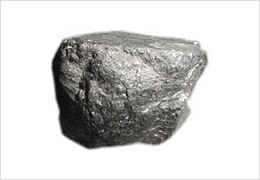

鉄鉱石

1997年(平成9年)

動燃原位置試験が終了する。

2001年(平成13年)

白色石灰石採掘事業から撤退。

坑内のご案内

坑内を利用した施設をご紹介